BOOK

── 石元泰博 ── 両界曼荼羅

▶千年の時を超えてよみがえる極彩色の世界

B4変型判/上製・本クロース装・四色カバー/総頁:256頁(四色カラー:220頁)/英訳付き序文:辻井喬/解説:真鍋俊照

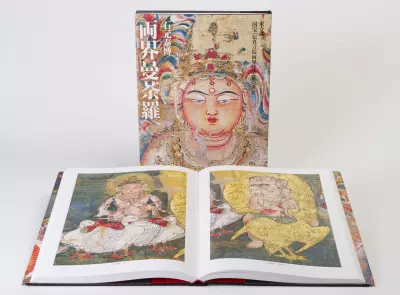

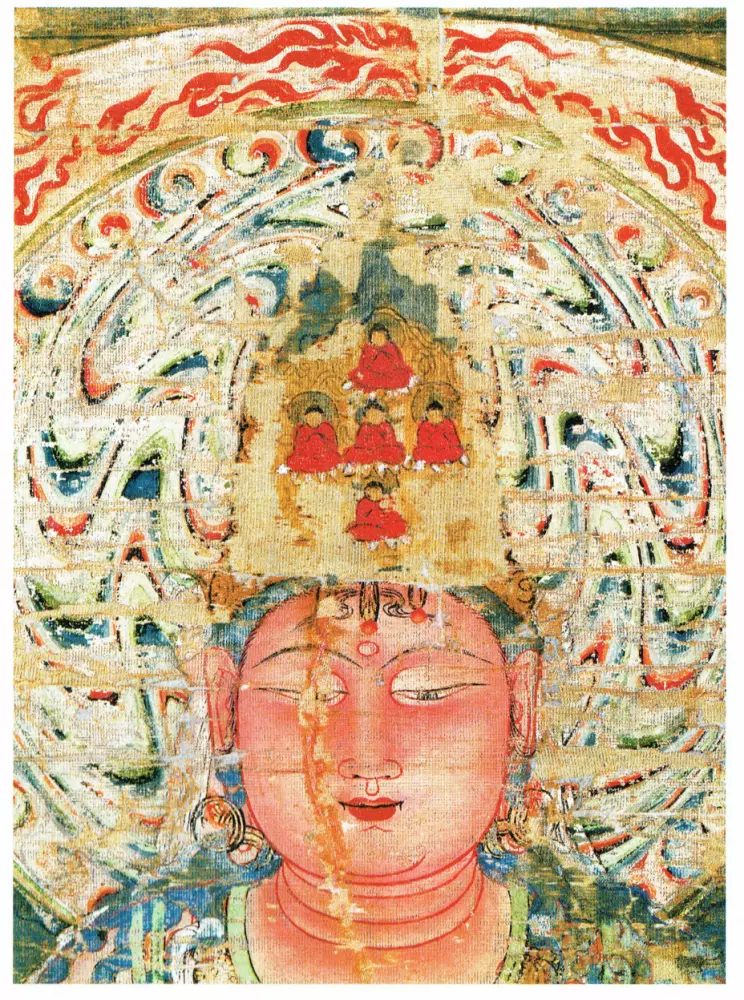

石元泰博のとらえた仏たちは、エキゾティズムと官能を漂わせながら躍動する。

あらゆる煩悩、宇宙の万有、仏の無限の智恵と慈悲を描いた両界曼荼羅。

不安と混迷に満ちたいまこそ贈る、魂の航海図。

あらゆる煩悩、宇宙の万有、仏の無限の智恵と慈悲を描いた両界曼荼羅。

不安と混迷に満ちたいまこそ贈る、魂の航海図。

京都・東寺(教王護国寺)西院に伝えられた国宝「伝真言院両界曼荼羅(西院曼荼羅)」は、9世紀半ばから後半の制作といわれる現存最古の彩色曼荼羅。

制作者や製作地など、多くの謎に満ちているが、密教絵画史上、最高の傑作である。昭和9年(1934年)に発見され、千年の眠りから目覚めました。

石元泰博は昭和48年(1973年)、尊像一体一体に至るまで、その全貌をフィルムに収めました。ズーム・アップによって曼荼羅の中の豊かで官能的な世界の広がりのあることを世に知らしめました。

その後、当時88万円もする作品「両界曼荼羅~教王護国寺」で世間を驚かせます。あれから34年、胎蔵界と金剛界の二つの曼荼羅の世界を余すところなく堪能できる「両界曼荼羅」のフィルムを最新デジタル技術で修復し、千年のときを超えて鮮やかな色彩が蘇ります。

撮影:石元泰博

日本を代表する写真家。1921年サンフランシスコ生まれ。シカゴ・インスティテュート・オブ・デザイン(現イリノイ工科大学)で写真、デザインを学ぶ。

写真集に「ある日ある日」「桂」「シカゴ、シカゴ」「伝真言院両界曼荼羅」「伊勢神宮」「刻~moment」「シブヤ、シブヤ」など多数。1996年文化功労章に選ばれた。

解説書執筆(巻末に英訳付き)

<序文>辻井喬 作家・詩人・実業家。1927年、東京生まれ

<解説>真鍋俊照 四国大学教授。仏教美術史、インド哲学専攻。1939年東京生まれ。

両界曼荼羅 本書の構成

第一部 胎蔵界曼荼羅

まず全図を片観音頁で掲載し、400あまりの仏像の名称を一覧できるようにしました。その後は、中心部の「中台八葉院」から、12のブロック(院)をしだいに周辺へめぐっていく構成となっています。

各院とも全体との関係がわかるように配慮しながら、石元先生の目が切り取った諸尊の表情・仕草が生き生きと展開します。ことに外周部分(「外金剛部院」)は、人間の生き様や煩悩も、仏へいたる道であることを説くもので、生き血をすすり手足を食らう鬼や天、あるいは舞い踊る諸天など、おどろおどろしくもユーモアに富んだ世界が描かれています。

第二部 金剛界曼荼羅

全図は胎蔵界と同様。九つのブロック(会)に分けて描かれた金剛界は、中央の「成身会」から始まり、9会を「の」の字を描くようにめぐります。

仏の姿で描かれた諸尊だけではなく、シンボル(三昧耶形)、デザイン化された蓮華なども見どころです。

「伝真言院両界曼荼羅」の概要

本図は胎蔵界・金剛界の両図とも、縦約185cm、横約164cmで、現存する彩色の両界曼荼羅としては最古のものです。

曼荼羅は、長安の恵果に学んだ空海が日本へもたらしましたが、空海請来の曼荼羅群(「根本曼荼羅」)は現存しません。その系譜を継ぐ「高雄曼荼羅」などの曼荼羅群は「現図曼荼羅」と呼ばれます。本図「伝真言院両界曼荼羅」は、これらとは異なる系統のもので、きわめて異国的な趣をもっており、9世紀後半ごろに「現図曼荼羅」とは別系統の曼荼羅をもとに描かれたか、あるいは中国からもたらされたか、と考えられています。残念ながら、まだ美術史・宗教史の研究のなかで、決着はついていません。

本図は、東寺の西院(もと空海の住坊があった御影堂など、境内西南部の一画)に伝えられ、昭和9年(1934年)に発見されました。永らく眠っていたため、極彩色の仏像群がきわめて鮮明に残されていました。(現在は修復の結果、かえって色彩があせた状態になっています)

図像の描き方は、胎蔵界が円、金剛界が方形を基本とするといわれますが、逆に胎蔵界はピラミッドを積み上げたような構造を持ち、金剛界は中心から円を描くように周囲へめぐる構造を持ちます。

仏教、ことに密教の真髄を表し、即身仏の思想が地図のように展開されていますが、いっぽうでアジア各地の民族の思想や信仰が取り入れられ、総合された図像でもあります。このように、美しい彩色によって躍動する仏や神々を配置し、建築的な構造とシンフォニーのような音楽性を平面上に展開したものともいえましょう。

「伝真言院」とは、平安時代、宮中の真言院で正月に催された「後七日御修法」のさい、御法壇の左右(東西)に掛けられた両界曼荼羅という伝承から名づけられたものです。しかし、その大きさなど、後七日御修法に使用するには小規模な曼荼羅で、また研究の結果、真言院が火災で焼失したさい、それまで使用されていた両界曼荼羅も失われ、臨時にこの曼荼羅が東寺から貸し出されたとの記録が明らかにされ、現在では「西院曼荼羅」あるいは「西院本曼荼羅」と呼ばれることが一般的になりつつあります。ただし、国宝の登録名としては「伝真言院両界曼荼羅」となったままですので、本書でもこの名称を踏襲いたしました。

曼荼羅は、長安の恵果に学んだ空海が日本へもたらしましたが、空海請来の曼荼羅群(「根本曼荼羅」)は現存しません。その系譜を継ぐ「高雄曼荼羅」などの曼荼羅群は「現図曼荼羅」と呼ばれます。本図「伝真言院両界曼荼羅」は、これらとは異なる系統のもので、きわめて異国的な趣をもっており、9世紀後半ごろに「現図曼荼羅」とは別系統の曼荼羅をもとに描かれたか、あるいは中国からもたらされたか、と考えられています。残念ながら、まだ美術史・宗教史の研究のなかで、決着はついていません。

本図は、東寺の西院(もと空海の住坊があった御影堂など、境内西南部の一画)に伝えられ、昭和9年(1934年)に発見されました。永らく眠っていたため、極彩色の仏像群がきわめて鮮明に残されていました。(現在は修復の結果、かえって色彩があせた状態になっています)

図像の描き方は、胎蔵界が円、金剛界が方形を基本とするといわれますが、逆に胎蔵界はピラミッドを積み上げたような構造を持ち、金剛界は中心から円を描くように周囲へめぐる構造を持ちます。

仏教、ことに密教の真髄を表し、即身仏の思想が地図のように展開されていますが、いっぽうでアジア各地の民族の思想や信仰が取り入れられ、総合された図像でもあります。このように、美しい彩色によって躍動する仏や神々を配置し、建築的な構造とシンフォニーのような音楽性を平面上に展開したものともいえましょう。

「伝真言院」とは、平安時代、宮中の真言院で正月に催された「後七日御修法」のさい、御法壇の左右(東西)に掛けられた両界曼荼羅という伝承から名づけられたものです。しかし、その大きさなど、後七日御修法に使用するには小規模な曼荼羅で、また研究の結果、真言院が火災で焼失したさい、それまで使用されていた両界曼荼羅も失われ、臨時にこの曼荼羅が東寺から貸し出されたとの記録が明らかにされ、現在では「西院曼荼羅」あるいは「西院本曼荼羅」と呼ばれることが一般的になりつつあります。ただし、国宝の登録名としては「伝真言院両界曼荼羅」となったままですので、本書でもこの名称を踏襲いたしました。